人口規模・構造の観点から、2030年代までの未来を見据えると、アジアを十把一絡げに扱うことは、ますます意味を失っていくであろう。そこにあるのは、今よりも一層多様なアジアである。各国間の人口面における差異は、需要構造や産業構造の違いなどを、現在以上にアジア域内にもたらしていくことになろう。

企業部門の海外事業にとっても、人口は大きな意味をもつ。経済水準がどんなに高くても、たとえばリヒテンシュタインのように、人口が僅少で市場規模が小さい国の場合、最終的な投資先にはなりがたい。逆に中国やインドが市場として重視されるのは、その巨大な人口規模ゆえである。

もっとも、新規投資あるいは既存投資の拡張という観点からいえば、重要なのは現在の人口よりもむしろ将来の人口である。そうした将来人口を占う資料としては、国連「世界人口推計」(World Population Prospects)が最も基礎的かつ網羅的な統計として知られている。本稿は、この国連「世界人口推計」を分析対象として、コロナ禍が世界人口の動向に与えた影響も含め、最新の推計結果を概観するとともに、その予測精度を検証したうえで、将来人口からみえるアジアの未来を考察するものである。

1. 「世界人口推計 2022年改訂版」の概要

2022年7月11日、国連経済社会局人口部は「世界人口推計」(以下、WPPといい、その各年版は「WPP2022」のように年号を付して表記)の最新「2022年改訂版(2022 Revision)」を公表した。WPPは概ね2年に1度改訂されるが、今回の発行は2019年以来3年ぶりとなる。

WPP2022によれば、世界人口は2022年11月15日に世界人口は80億人に到達し、その後、2030年に85億人、2050年に97億人に増加する見通しである。もっとも、人口増加率は1963年に2.27%でピークをつけて以降、一貫して低下基調を辿っており、2020年には1%を割った。かつて「人口爆発」とも呼ばれた急激な人口増加にはすでに歯止めがかかっており、世界人口は2086年に104億人でピークに達するものとWPP2022は予測している。

ところで、人口動態を決定するのは、出生率と死亡率、移民という3つの要素である。うち移民は全世界ベースでネットするとゼロになるため、世界人口にかかわるのは出生率と死亡率である。世界人口は有史以来数千年にわたり、高出生率・高死亡率により均衡状態が維持され、その増加はごく緩慢だった。医療・衛生環境が劣悪だったことから、乳幼児の死亡リスクが非常に高く、平均寿命を短いものにしていたためである。

そうした均衡状態が崩れ、世界人口が増加に転じたのは18世紀後半のことである。これを「人口転換」という。産業革命がもたらした経済や科学技術の発展に伴う医療・公衆衛生の向上、疫病や飢饉の減少、植民地支配を通じた世界的な農地拡大や農業部門の生産性の飛躍的上昇(農業革命)に伴う食料生産の劇的な増大などがその背景にある。人口転換はまず西欧と北米で始まり、その後、近代化とともに、ロシアなどその他の欧州や日本などにも広がった。そして、第二次世界大戦以降は、日本以外の東アジア、東南アジア、中南米、さらに南アジアやアフリカにも拡大していった。その主な原動力は死亡率の低下であり、医療・衛生の改善を背景にした乳児死亡率の低下や、平均寿命の延びによるものである。

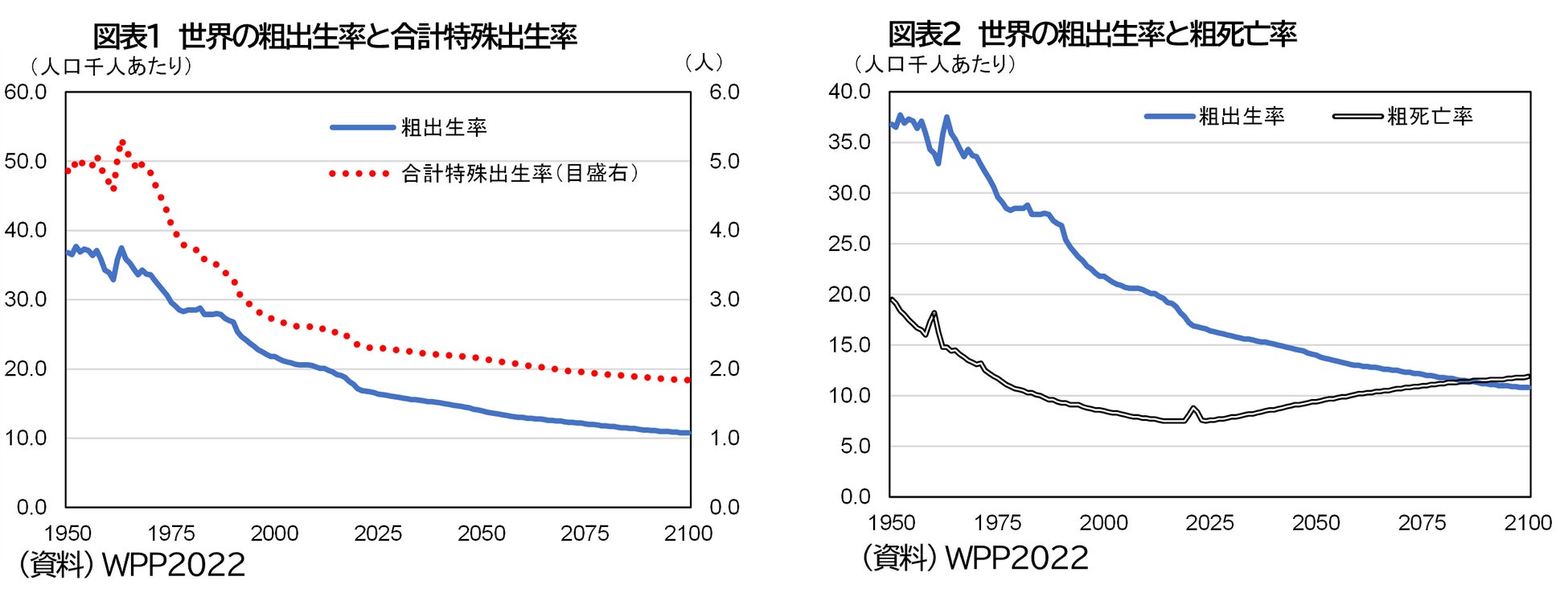

子どもの死亡リスク低減は、合計特殊出生率(15~49歳の女性が出産すると見込まれる平均的な子どもの数)の世界的な低下を引き起こしている。すなわち、少子化である。もっとも、少子化には、その他にも様々な要因がある。たとえば、都市化に伴う核家族化の進展、女性の教育、特に高等教育の普及、女性の社会進出や未婚化・晩婚化、政府による家族計画の推進、教育費の負担増加、避妊の普及などである。合計特殊出生率の低下はいうまでもなく出生率を引き下げる(図表1)。世界的にみると、粗出生率は粗死亡率を上回るペースで低下し続けており、粗死亡率とのギャップは縮小傾向にある(図表2)。

少子化と同時に進んでいるのは世界的な高齢化である。WPP2022によれば、世界の平均寿命(出生時平均余命)は1950年時点で46.5歳にすぎなかったが、1979年に60歳を超え、1996年には65歳、2010年には70歳を超えた。2022年における世界の平均寿命(予測値)は71.7歳であるが、2033年には75歳、2077年には80歳を上回る見通しである。平均寿命は、先進国地域では延びる余地がもはや小さいとみられる一方(2022年予測値は、欧州が77.4歳、北米が78.7歳)、平均寿命が依然短いアフリカ(同62.2歳)では今後顕著な延びが予測されている。アジアについていえば、経済の発展段階の違いを反映し、サブ地域毎に差が著しい。アジア全体の平均寿命の2022年予測値は73.2歳であるが、東アジアは79.5歳と世界最高水準に位置する一方で、南アジアは68.2歳、東南アジアは71.4歳にとどまる。そのため、南アジアと東南アジアでは長期的に平均寿命の延びが予想されている。

世界的な高齢化の進展に伴い、世界の65歳以上比率は2022年の10%から2050年には16%に上昇する見通しである。その一方で少子化が進むことにより、2050年時点において、65歳以上人口は5歳未満人口の2倍に達し、12歳未満人口と並ぶとWPP2022は予測している。死亡率は、2020年代後半以降、世界全体の高齢化に伴い緩やかに上昇していくことが見込まれる。WPP2022によれば、こうした死亡率の反転上昇、ならびに出生率の持続的低下により、21世紀の終わりころには、出生率と死亡率が均衡することで、前述のとおり、世界人口はピークに達し、18世紀後半に始まった歴史的な人口転換は、終焉することになるのである。

2. 新型コロナが世界人口にもたらした影響

2020年春にはじまった新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延は、これまで全世界で657万人にのぼる感染死者数をもたらしている(2022年10月21日現在。米ジョンズ・ホプキンス大学集計)。もっとも、統計の捕捉の限界から実際の感染死者数はそれよりもはるかに多いものと推察される。そのことは、2020年から2021年にかけての世界的な粗死亡率の急上昇と平均寿命の縮小から確認できる。

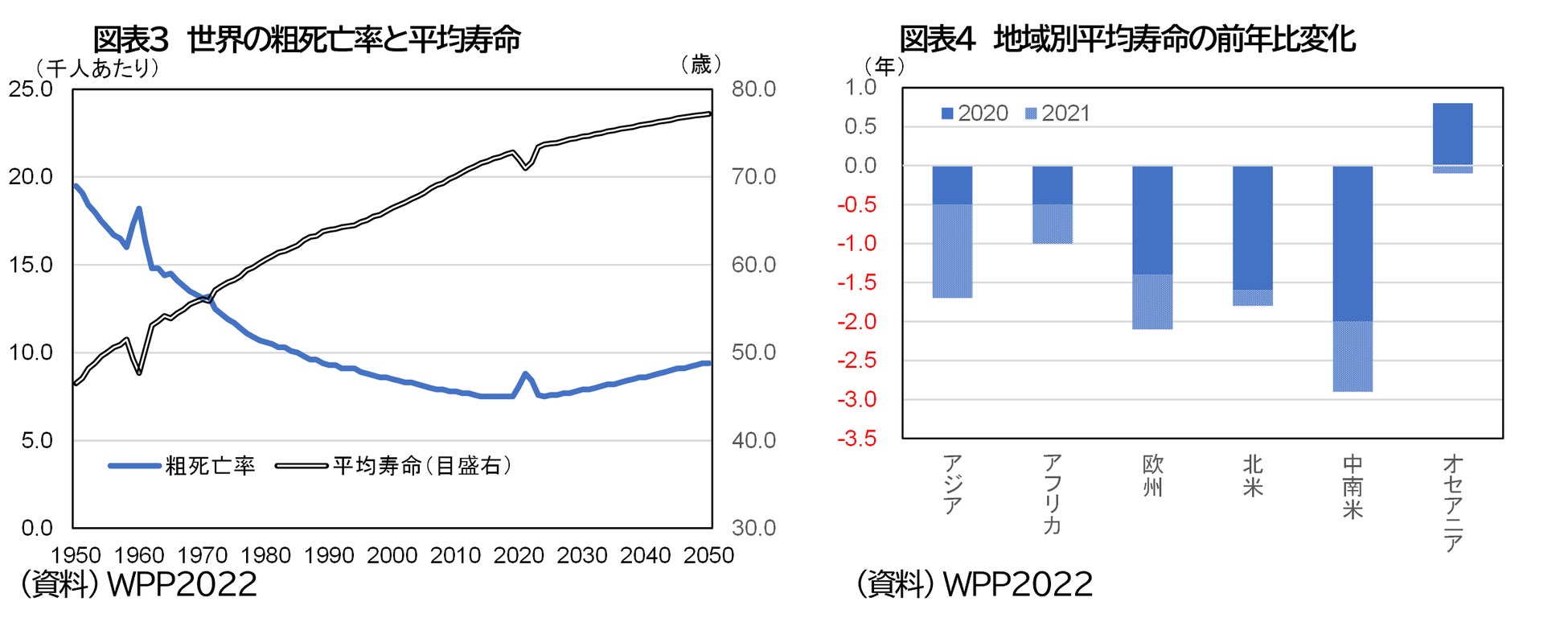

WPP2022によれば、粗死亡率は、2019年の千人あたり7.5人から2020年には8.1人、2021年には8.8人に上昇し、世界の平均寿命は、2019年の72.8歳から2020年には72.0歳に、2021年には71.0歳に縮まった(図表3)。

1950年以降、世界の粗死亡率が前年比で千人あたり0.5人以上増加した年、および平均寿命が0.5年以上縮小した年は、いずれも1959年(それぞれ1.3人増、2.2年縮小)と翌1960年(0.9人増、1.6年縮小)の2度しかない。これは、毛沢東が進めた大躍進政策に起因する中国における大飢饉を反映したものである。つまり、あくまで中国に限定された現象であった。

一方、コロナ禍の人口への影響は世界的な現象である。ただし、その影響は地域と時期によって異なる。たとえば平均寿命の変化をみると、2019年から2020年にかけ、中南米では2.0年、北米では1.6年、欧州では1.4年縮小したのに対し、アジアとアフリカは0.5年の縮小にとどまり、オセアニアでは逆に0.8年拡大した。他方、2020年から2021年の変化をみると、アジアが1.2年、中南米が0.9年、欧州が0.7年、アフリカが0.5年、北米が0.2年、オセアニアが0.1年の縮小と、前年とは異なった様相を示した。その結果、2019年から2021年までの2年間を通算すると、平均寿命の縮小幅は、アジア、北米、欧州の間では大差ないものとなっている(図表4)。

なお、コロナ禍の粗出生率への影響は、世界的にみると比較的小さかった。

WPP2022に基づけば、新型コロナの世界人口への影響は、2022年中には解消され、2023年以降、世界の人口増加率は、死亡率の低下によりトレンドに回帰する見通しである。コロナ禍は、死亡率の上昇を通じ世界人口に対し短期的には大きな影響を与えた一方、超長期的にみるとその影響は限定的なものにとどまるものとWPP2022は予測している。というのも、新型コロナウイルス感染症の死者は高齢者層に集中しており、したがって出生率に与えるインパクトは統計的に僅少だからである。

3. 世界人口推計の予測精度

WPPは超長期の経済予測にしばしば援用される。経済成長は、労働投入、資本投入、技術革新の3要素で構成されるが、人口動態は、うち労働投入に対し大きな影響を与えるからである。

では、そもそもWPPはどの程度正確に将来を占うものなのであろうか。

将来人口予測の精度に関し、フランスの人口学者ジル・ピソンは、人口学者にとって「短期」を意味する10~30年先の未来についていえば、人口予測は比較的確実であると述べている。その理由は、主に次の2点である。第一に、20~30年後に生存しているだろう成人の大半は、実際にすでに生まれており、一方、20~30年後には生存していないと思われる人々の数も、それほど間違いなく推定できるからである。第二に、20~30年後に生まれてくる子どもを産むことが見込まれる女性の多くはすでに生まれており、彼女たちが産む子どもの数もある程度予測できるからである。つまり、現在の人口構造がわかれば、20~30年後の人口も、あまり間違うことなく予測できる、ということである。本稿では、以上のピソンの言説について、2002年以降に発行された各年版のWPPにおける世界人口予測値から検証した。

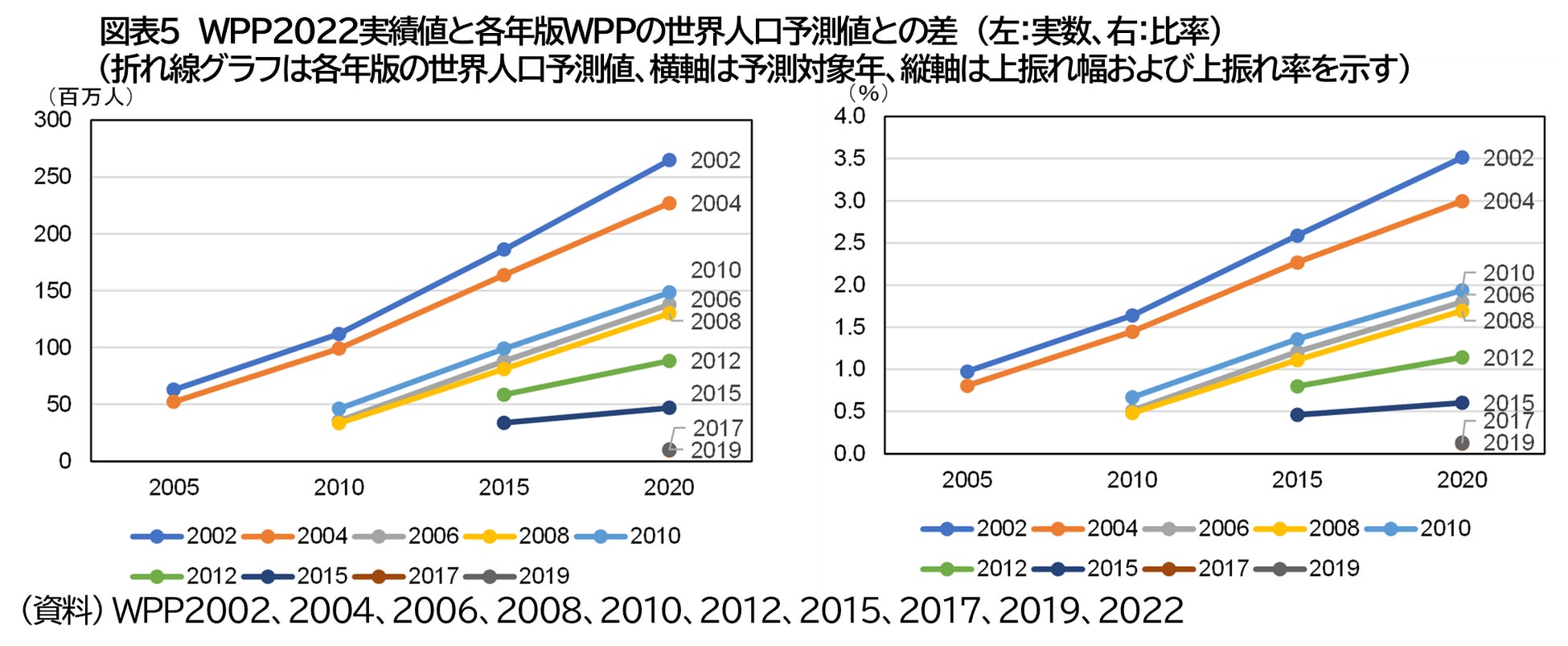

WPP2022によれば、2020年時点の世界人口の実績値は、78.05億人だった。この実績値は、WPP2002(予測期間:18年)の予測値に対し2.65億人上振れ(+3.5%)、WPP2004(同:16年)の予測値に対し2.27億人上振れ(+3.0%)、WPP2006(同:14年)の予測値に対し1.38億人上振れ(+1.8%)、WPP2008(同:12年)の予測値に対し1.30億人上振れ(+1.7%)、WPP2010(同:10年)の予測値に対し1.48億人上振れ(+1.9%)、WPP2012(同:8年)の予測値に対し0.88 億人上振れ(+1.1%)、WPP2015(同:5年)の予測値に対し0.47億人上振れ(+0.6%)、WPP2017(同:3年)の予測値に対し0.09億人上振れ(+0.1%)、WPP2019(同:1年)の予測値に対し0.10億人上振れ(+0.1%)という結果だった。一部入り繰りがあるものの、新しい版に近づくほど、すなわち予測期間が短いほど予測精度が高まっていることがみてとれる。

WPP2022による2010年および2015年時点の世界人口実績値と、それ以前の版における2010年および2015年予測値を比較しても、概ね上記と同様の傾向が得られ、予測期間が10年以内の場合、予測誤差は2%未満に収まっている(図表5)。

人口予測に限らないことであるが、時間軸と不確実性との間の関係を踏まえると、予測期間が短くなるほど予測精度が高まるのは、自明なことである。より重要なことは、人口予測にどの程度の精度とどの程度の時間軸を求めるか、という点にある。2002年以降に発行されたWPPの予測実績からいえることは、仮に予測誤差の許容範囲を±2%未満に収めることを条件とした場合、概ね10年程度先の未来までであれば、その期待に応えるだろうということである。つまり、WPP2022の場合、世界人口予測は、2030年代初めまでであれば予測誤差は比較的小さく、十分に信頼に足るといえる。

4. 将来人口からみるアジアの未来

WPP2022から超長期的に予想されることの1つとして、アフリカにおける人口急拡大が挙げられ、同地域の人口が世界全体に占める比率は2050年にはおよそ4分の1に達するものと見込まれている。しかし、アフリカの比重拡大にもかかわらず、少なくとも今世紀半ばまで、世界人口の半分強は引き続きアジアによって占められる見通しである。いうまでもなく、アジアは、日本企業にとって海外事業戦略上、最も重要な地域である。人口規模の大きさに由来する市場規模の大きさに加え、日本との間の地理的歴史的近接性を勘案すると、アジアがこれから先も日系企業にとって海外ビジネスの中心であり続けるであることは確実である。以下では、WPP2022がアジアの将来人口をどのように予測しているのかを分析したうえで、そこから得られるインプリケーションについて考察する。

一概に「アジア」といっても、サブ地域毎に様相は大きく異なる。アジアにおいて人口が集中するのは、東アジア、東南アジア、南アジアという3つのサブ地域である。このうち南アジアは引き続きハイペースでの人口増加が予測されている一方、東アジアの人口は2020年にピークを迎え、すでに減少局面に入っているものとWPP2022は推計している。東南アジアの人口増加ペースは、南アジアと東アジアの中間に位置する。ただし、東南アジアは国毎に差が著しい。

東アジアの人口減少は、急速に進む少子化が主因である。1980年には2.64人だった東アジアの合計特殊出生率は、1991年に人口置き換え水準とされる2.1人を下回ると、2000年には1.59人にまで低下し、2022年には1.18人に落ち込む見通しである。うち主要国をみると、日本の1.31人に対し、中国は1.18人、韓国は0.87人である。中韓の値は世界的にみて顕著に低い。WPP2022は、東アジアの合計特殊出生率は今後反転し、2030年には1.28人に回復するという比較的楽観的なシナリオを描いているが、それが実現できない場合、東アジアではWPP2022の想定以上に人口減少が進んでいくことになる。

南アジアにおける人口増加の主な要因は、死亡率の低下、とりわけ乳児死亡率の大幅な低下である。WPP2022によれば、1980年時点で出生児千人あたり117.4人、2000年時点でさえ68.8人にのぼっていた南アジアにおける乳児死亡率は、2022年には30.1人までに低下する見込みである。加えて、1973年にようやく50歳を超えた平均寿命は、2022年には68.2歳と70の大台に迫る見通しであり、こうした長寿化も南アジアにおける死亡率の低下をもたらしている。

東アジアと南アジアの人口規模が逆転したのは2002年のことであるが、その差は今後ますます乖離していくことが予想されている。

人口規模とともに重要なのは、その構造である。ここでは、議論の単純化のため、年齢中央値を用いてアジア主要国の人口構造を比較する。

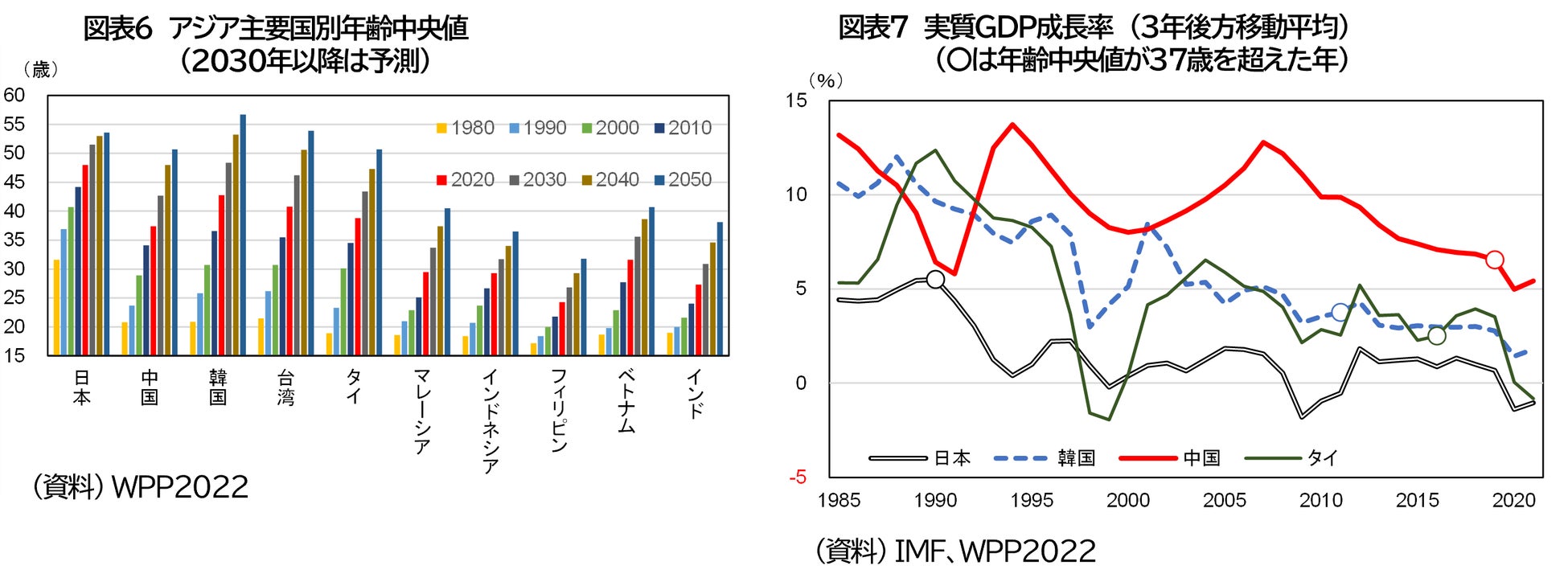

日本経済が「失われた30年」といわれる長い低迷期に入ったのは1990年のことであるが、そのときの日本の年齢中央値は36.9歳であった。同年におけるアジア主要国の年齢中央値をみると、中国は23.7歳、韓国は25.8歳、タイは23.3歳、インドネシアは20.7歳、フィリピンは18.4歳、ベトナムは19.8歳、インドは20.0歳と、日本に比べ11~19歳も若かった。しかし、その後、中国、韓国、タイでは、少子高齢化が急速に進み、2022年時点の年齢中央値(予測値)は、中国が38.5歳、韓国が43.9歳、タイが39.7歳と、いずれも日本の1990年時点の年齢中央値を上回っている(日本の2022年予測値は48.7歳)(図表6)。「37歳」という年齢中央値を長期成長局面から長期停滞局面に転換する「閾値」と仮に置くならば、韓国は2011年、タイは2016年、中国は2019年にこの「閾値」に踏み込んだことになる。実際、年齢中央値が37歳を超えて以降の実質GDP成長率の推移をみると、日本だけではなく、韓国、中国、タイともに、それ以前の高成長を取り戻せない状態が続いている(図表7)。なお、WPP2022によれば、2030年時点における年齢中央値は、日本の51.5歳に対し、中国は42.7歳、韓国は48.4歳、タイは43.4歳と予想され、高齢化とともにこれらの国々と日本とのギャップはさらに縮小していく見通しである。

ベトナムの2022年時点における年齢中央値(予測値)は32.4歳であり、上述の国々に比べて依然低い。しかし、同国でも少子高齢化が急激に進んでおり、年齢中央値は2030年に35.6歳に延び、2034年には「閾値」に到達する見通しである。歴史は必ずしも繰り返すわけではないものの、人口構造面で先行する他のアジア諸国の経験を踏まえるならば、ベトナムではこれから先の10年間が長期成長局面の後半となる可能性が高いものと推察される。

これに対し、インドネシアとフィリピンの2022年時点における年齢中央値(予測値)はそれぞれ29.6歳、24.7歳にとどまり、2030年時点でも31.7歳と26.8歳と低い。年齢中央値が37歳にとどくのは、インドネシアでは2052年、フィリピンでは2072年と予想され、同じ東南アジアに属しながら、タイとの間には大きな乖離がある。

南アジアの人口構造は、東アジアとは好対照を描いている。うちインドの年齢中央値は、2022年時点で27.9歳(予測値)、2030年時点でも30.9歳と低く、37歳に達するのは2047年と見込まれている。つまり、今から30年近くも先である。仮に10年程度のブレがあったとしても、南アジアは、少なくとも数十年にわたって比較的若い人口構造を維持していくものとみられる。

人口規模・構造という観点から、これから2030年代までの未来を見据えたとき、アジアを十把一絡げに扱うことは、ますます意味を失っていくであろう。そこにあるのは、「老いていくアジア」ではない。「老いたアジア」から「働き盛りのアジア」、「若いアジア」まで、今よりも一層多様なアジアである。各国間の人口面における差異は、需要構造や産業構造の違い、経済成長スピードの乖離を、現在以上にアジア域内にもたらしていくことになろう。そうしたなか、世界の成長センターは、2030年代までに東アジアから南アジアに移行している可能性が高いものと予想する。

※ 本レポートは作成時に入手可能なデータに基づく情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、執筆者個人の見解であり、当社の公式見解ではありません。